| Воскресенье, 06.07.2025, 11:47 | Главная | Регистрация | Вход |

|

Форма входаПриветствую Вас Прохожий! |

Ассирия - ФорумАссирия - Форум

|

Ассирия

|

|

| Светлояр | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 23:22 | Сообщение # 1 |

Сумеречная Тварь

Группа: Лесная Администрация

Сообщений: 2729

Статус: Offline

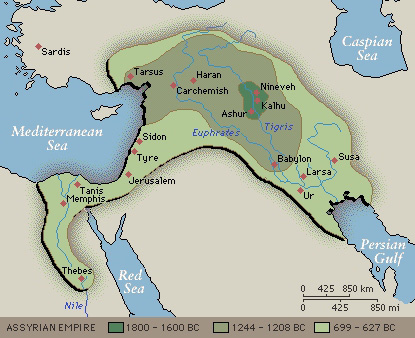

| Ассирия — (ассир. Атур), древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). Ассирийская империя просуществовала около 1000 лет, начиная с XVII века до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией. Различают три периода в истории Ассирии:

Староассирийский (XX—XVI вв. до н. э.)

Среднеассирийский (XV—XI вв. до н. э.)

Новоассирийский (X—VII вв. до н. э.) В XIV—IX веках до н. э. Ассирия неоднократно подчиняла всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Период наивысшего могущества Ассирии — VIII—VII век до н. э. Новая Ассирийская империя (750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории человечества. Краткая хронология

Ухудшение климата на Аравийском полуострове во второй половине 3-го тысячелетия до нашей эры вызвало переселение оттуда семитских племен к среднему течению Евфрата и далее на север и восток. Северной группой этих семитских переселенцев были ассирийцы, тесно связанные по происхождению и языку с племенами, расселившимися на той части Месопотамии, где Евфрат приближается к Тигру и получивших название аккадцев. Ассирийцы говорили на северном диалекте аккадского языка. Первый город, построенный ассирийцами (вероятно, на месте субарейского поселения) — они назвали Ашшур, по имени своего верховного бога Ашшура. Города, впоследствии составившие ядро ассирийского государства (Ниневия, Ашшур, Арбела и др.), до 15 в до н. э., по-видимому, не представляли собой единого политического или даже этнического целого. Так, Ниневия (ассир. Нинуя, вавил. Нина), по-видимому, первоначально была хурритским городом. Сначала Ашшур был центром сравнительно небольшого, номового, преимущественно торгового государства, в котором ведущую роль играли купцы. Ассирийское государство до 16 в до н. э. называлось «алум Ашшур», то есть город или община Ашшур. Используя близость своего города к важнейшим торговым путям, купцы и ростовщики Ашшура проникли в Малую Азию, и основали там свои торговые колонии, важнейшей из которых является город Каниш. Правитель Ашшура носил титул ишшиаккум (аккадизация шумерского слова энси). Его власть была практически наследственной, но не полной. Он ведал почти исключительно делами религиозного культа и связанным с ним строительством. Ишшиаккум был также верховным жрецом (шангу) и военным вождем. Обычно он же занимал и должность укуллу, то есть, видимо, верховного землеустроителя и главы совета старейшин. Этот совет, называемый «домом города», пользовался в Ашшуре значительным влиянием, в его ведении было решение важнейших государственных дел. Члены совета именовали себя «лимму». Каждый из них поочередно выполнял в течение года функции управления (под контролем всего совета) и, видимо, возглавлял казначейство. По имени очередного лимму получал своё наименование год. (Поэтому лимму обозначают часто в современной науке греческим термином эпоним). Но постепенно состав совета всё больше замещался людьми, близкими к правителю. С усилением власти правителя значение органов общинного самоуправления падало. Хотя порядок выдвижения лимму сохранился и впоследствии, когда ишшиаккум превратился в настоящего монарха. В 23 в до н. э. вся Сев. Месопотамия, в том числе и город Ашшур, оказались под властью могущественного Аккадского царства. В начале 22 в. до н. э. Аккадское царство пало под ударами горного народа кутиев и Ашшур, на некоторое время получил самостоятельность. С III тыс. до н. э. — номовое государство Ашшур на среднем Тигре

В XXI в до н. э. — входил в державу III династии Ура

Около 1970 г. до н. э. — власть переходит к коренным ашшурцам

Около 1720 г. до н. э. — правитель из рода аморейского вождя Шамши-Адада восстанавливает независимость

Середина XV в. до н. э. — зависимость от Митании

Ашшур-убаллит I (1353—1318 гг. до н. э.) — начало формирования империи

Адад-нирари I (1295—1264 гг. до н. э.) — закончил оформление империи

Вторая половина XIV—XIII вв. до н. э. — войны с хеттами и вавилонянами

XII в. до н. э. — полоса упадка в борьбе с балканскими племенами мушков

Тиглатпаласар I (1114—1076 гг. до н. э.) — новый подъем

Около 1000 г. до н. э. — интервенция кочевников-арамеев, очередной упадок.После смерти Тиглатпаласара I ассирийцам не только не удалось закрепиться к западу от Евфрата, но и даже отстоять территории к востоку от него. Попытки последующих ассирийских царей заключить против вездесущих арамеев союз с царями Вавилонии тоже не принесли пользы. Ассирия оказалась отброшенной на свои коренные земли, а её экономическая и поли-тическая жизнь пришла в полный упадок. С конца XI по конец X в в до н. э. из Ассирии до нашего времени не дошло почти никаких документов или надписей. Новый период в истории Ассирии начался лишь после того, как она сумела оправиться от арамейского вторжения.

Адад-нирари II (911—891 гг. до н. э.) — вывел страну из кризиса, последующие правители — в основном завоеватели

Адад-нирари III (810—783 гг. до н. э.) — вначале правил под опекой матери Семирамиды

Первая половина VIII в. до н. э. — потеря владений под ударами Урарту

Тиглатпаласар III (745—727 гг. до н. э.) — новое возвышение Ассирии, разгром Урарту

671 г. до н. э. — Ассархаддон (680—669 гг. до н. э.) — завоевание Египта

Ашшурбанапал (668—627 гг. до н. э.) — распространение власти Ассирии на Лидию, Фригию, Мидию, разгром Фив

630-е гг. до н. э. — нападение скифов, до этого бывших в союзе

609 г. до н. э. — последняя территория — Харран на западе Верхней Месопотамии — завоевана Вавилонией  Ассирия, древнее государство на территории современного Ирака. Ядром А. явился Ашшур. Этнический состав его первичного населения неизвестен, к 2000 до н. э. основную массу жителей составляли семиты-аккадцы. В то время Ашшур играл роль посредника в транзитной торговле между юж. Двуречьем и М. Азией, где имелись торговые станы ашшурских купцов (важнейший — Канес, ныне городище Кюль-Тепе). В начале 18 в. до н. э. Ашшур стал центром крупной державы аморея Шамшиадада I. В 18 в. Ашшур и смежные города подчинялись вавилонскому царю Хаммурапи, а в 16—15 вв. — царям Митанни. Правителю Ашшура Ашшурубаллиту I [конец 15 — начало 14 вв.] удалось создать сильную державу и подчинить своему влиянию Вавилонию. Его потомки приняли титул "царей Ассирии". В 14—13 вв. им удалось покорить Сев. Месопотамию и захватить пути подвоза в Вавилонию. Для древнейшей А. характерна самоуправляющаяся сельская и городская община (алу), имевшая в собственности периодически переделяемый земельный фонд, которым непосредственно владели домашние общины (биту). Знать, входившая в торговые компании, наживалась на караванной торговле. С начала 2-го тыс. до н. э. началась интенсификация и специализация сельского хозяйства и в связи с этим стал развиваться ростовщический кредит. Это привело к созданию крупных частных земельных владений торгово-ростовщической знати и к закабалению и разорению значительной части рядовых общинников. Потребности крупных имений в рабочей силе недостаточно удовлетворялись за счёт долговой кабалы; с 13 в. до н. э. в результате военных походов усилился приток рабов-военнопленных. Между 16 и 13 вв. был составлен дошедший до нас сборник ассирийских законов. Ассирийское право характеризовалось исключительной жестокостью наказаний, беззащитностью должников и бесправием женщины. После временного ослабления (12 в. до н. э.) начался новый подъём могущества А. при Тиглатпаласаре I [конец 12 — начало 11 вв.]. Он вёл войны в Вавилонии, Сев. Сирии и Финикии и совершал набеги на Армянское нагорье. Во 2-й половине правления Тиглатпаласара I началось движение арамейских племён из сирийской степи в Сев. Сирию и Сев. Месопотамию. Ассирийская держава оказалась ослабленной и расчленённой. В результате борьбы внутри господствующего класса резиденция царей А. из г. Ашшура была перенесена в другие города — сначала в Кальху (современное городище Нимруд), а в 8 —7 вв. — в Дур-Шаррукин (современный Хорсабад) и Ниневию (современный Куюнджик). Новый подъём завоевательной политики А. был вызван стремлением ассирийского господствующего класса захватить богатые сырьём районы, которые с 10 в. до н. э., в результате развития своего собственного ремесла, перестали нуждаться в широком международном обмене. В конце 10—9 вв. ассирийским царям удалось восстановить свою власть в Сев. Месопотамии и в горах к В. от А. Ассирийские войска неоднократно вторгались на Ю. — в Вавилонию, на С. — в Урарту, на В. — в Мидию, на З. — в Сирию. Однако А. встретилась здесь с ожесточённым сопротивлением сирийского союза государств во главе с Дамаском, и ассирийское господство в Сирии оказалось непрочным. С конца 9 в. в А. начался кризис, связанный с опустошением с.-х. районов во время войн, а также гражданскими войнами между партией жречества и привилегированной торговой и служилой знати и военной партией. В результате 3-й гражданской войны царём стал Тиглатпаласар III [745—727]. В период его правления политика истребления покорённых народов была заменена политикой массового переселения их из одних районов в другие; наместничества разукрупнены, и права наместников ограничены; создана постоянная армия, которая содержалась за счёт государства; А. вновь перешла к завоевательной политике. В течение 100 лет были завоёваны вся Передняя Азия (кроме Урарту и некоторых окраинных областей) и Египет. Тиглатпаласар III и его сын Салманасар V [727—722], а позже Синахериб [705—680] были сторонниками военной партии и ограничивали права знати, отменяя привилегии самоуправляющихся торговых городов как в самой А., так и в Вавилонии (Синахериб даже полностью разрушил Вавилон). Напротив, Саргон II [722—705] и особенно Асархаддон [680—669] блокировались с жреческой партией и вавилонскими привилегированными городами. Ещё с конца 8 в. до н. э. противники А. пытались противопоставить ей коалиции ряда государств и племён. При царе Ашшурбанипале [669 — около 633] война А. с коалицией, возглавлявшейся его братом, вавилонским царём Шамашшумукином, окончат, подорвала силы А. Положение свободных земледельцев (численно сильно уменьшившихся) ухудшилось. Они были обложены тяжкими натуральными налогами и повинностями и связаны общинной круговой порукой. В большинстве своём они пользовались землёй, являвшейся собственностью царя по праву завоевания, или землёй, подаренной царём вельможам. Земли царя и знати обрабатывались главным образом посаженными на землю пленными и переселенными. Хищнические войны разоряли население покорённых стран и истощали А. Моральное состояние армии ухудшалось. Военно-технические достижения А. перестали быть её монополией. В конце 7 в. коалиция Вавилонии и Мидии разгромила А., разрушила её основные города и уничтожила (626—605) ассирийское государство. Ассирийская знать была вырезана во время войны, остальное население смешалось с арамеями Месопотамии.

|

| |

| |

| Светлояр | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 23:22 | Сообщение # 2 |

Сумеречная Тварь

Группа: Лесная Администрация

Сообщений: 2729

Статус: Offline

| Ассирия у греков и римлян, Ассур по-ассирийски, Ашур у евреев и Атура (Athura) у древ. персов. Под этими названиями известна простирающаяся на 165000 кв. км. местность, северная часть которой соответствует приблизительно нынешнему южн. Курдистану. Это верхняя часть месопотамской равнины, неотделяемая от лежащей к Ю. Вавилонии никакой естественной границей. На С. граничат арм. Нифатские горы, на В. - мидийские Цагрос и Хоатрос, на З. Тигр не составляет границы, так как собственно А. включает часть северной Месопотамии. Из этих гор вытекает множество рек, орошающих страну и впадающих в Тигр. Важнейшие из них: Цаб, Хабур или Хурниб и, образуемая слиянием Ширвана с Голваном, Дижале. Весьма важным климатическим условием является то обстоятельство, что почти вся площадь страны представляет волнообразную поверхность в зависимости от склонов пограничных гор (мидийских и армянских), так что, смотря по степени возвышенности, являются значительные различия в температуре и производительности. Хотя уже в древности известны были в этой местности безлесье и недостаток в дождях, однако еще чаще упоминается ее плодородие, о котором свидетельствуют памятники с изображениями мощных человеческих фигур и упитанных животных, а также роскошных ландшафтов. На горных склонах растут пальмовые, оливковые, ореховые деревья, в долинах - разного рода хлебные растения. Судя по уцелевшим барельефам, животное царство в древние времена было здесь богаче: встречались львы, дикие ослы, газели, зайцы, страусы, куропатки и пр. Минеральное царство доставляло превосходный камень для построек - от твердого базальта Мазийской горы до нежнейших пород алебастра у левого устья Тигра. Железо, медь и свинец находились во множестве; что касается благородных металлов, то, по-видимому, их добыванием занимались, сравнительно, мало. Большою славою пользовались асфальтовые и нефтяные источники, принадлежавшие впрочем большею частью Вавилонии. Страна эта представляет в истории Передней Азии узловой пункт. Здесь приходили в соприкосновение иранская и западная семитическая группы народов, с разветвлением северного алтайского Турана. Первый культурный народ, населявший А., был Турано-уральского происхождения. Этим народом, о котором сведения доставлены клинообразными надписями были - сумиры; к нему присоединились жившие в древности на Ю. от него аккады, и еще последние вавилонские цари назывались царями сумиров и аккадов. Язык, на котором говорили эти туранцы, назывался сумирским (ошибочно наз. аккадским). Ассирийцы называли язык сумиров "священным языком" и пользовались им и в позднейшие времена. Ими оставлено множество памятников с ассирийским переводом. Древнее название А. было Сумир и только после вторжения семитов, о котором говорится в Библии (Бытие, X) исчезло первоначальное название, в котором, быть может, ошибочно искали название Сеннаара. Следы этих древних туранских племен находим в Торгале (сумир. turgal, великий человек), греческом переводе книги Быт (XIV. 1, 9). Надписи дают обильные данные и их превосходят числом только египетские. Однако сведения, касающиеся специально А., не идут далее 2000 лет до Р. Х. К числу древнейших принадлежат, найденные в городе Ассуре (Кала Шерхате), документы Самасбина, сына Измедагана (1900 до Р. Х.). Властители носили арийское имя Патис, но язык господствовал семитический. Это были независимые князья, не пользовавшиеся, однако, большим влиянием. Многие из имен этих князей сохранились в памятниках. Из городов уже в те времена существовали Ниневия, Калах и Резен (ассир. Рез-Ану), основанные семитом Ассуром. По свидетельству Саргона до Ассура царствовало 350 государей; повидимому он перечисляет всех одновременно царствовавших царей. Древнейшая история затемняется легендой. Так например, Немврод не был отдельною личностью, но чисто этнографическим названием, относившимся к населению Евфратской долины и Эламу. Немвродом называлось воинственное племя и это имя не имеет ничего общего с Нином, Белом в другими личностями. По сведениям Ктезия, сообщаемым на основании мидоперсидских источников, основателем ассирийского могущества был Нин и его жена Семирамида, азиатская завоевательница и строительница Вавилона. Семирамида - несомненно историческая личность, хотя ее и окружает туман разнообразных сказаний. Ей наследовал сын ее Ниний, отличавшийся бесхарактерностью, а за ним царствовало 34 государя, из которых последним был Сарданапал, предавший пламени себя и дворец свой, чтобы не отдаться живым осаждавшим его вассалам: правителю Мидии - Арбаку и правителю Вавилона - Белезису (788). Государство, основанное Нином и Семирамидой, просуществовало 1360 лет. С другой стороны существуют более достоверные источники, а именно Геродот и Берозий, по которым Ассирийское государство существовало 520 лет, в течение которых ему принадлежало главенство в среде азиатских государств до того времени, когда от него отпали мидийцы. Главенство это началось с присоединением Вавилона к А. (1314). Ранее царствования 45 царей втечете 526-ти летнего периода (1314 - 788) над А. владычествовала Семирамида. Затем, первые государи этого периода мало известны и между ними остаются многие пробелы. Сохранились имена некоторых предшественников царя Теглат-Фадласара и (1100 до Р. Х.), о котором сообщают найденные в нескольких экземплярах надписи в Калах-Шергате, которые говорят о завоеваниях этого государя на малоазиатском севере, в Армении и Эламе. За этим царем следует пробел в 150 лет, но отсюда до конца Ассирийской монархии следует почти непрерывный ряд известных властителей. За царствовавшим 20 лет Биннирара III (956 - 936) следует его воинственный сын Теглат Сандан (936 - 93), распространивший завоевания на Севере. Царствование сына его Ассур-Назир-Габала (Сарданапал III, 930 - 905) принадлежит к более известным в ассирийской истории. Им построен северо-западный нимрудский дворец и многочисленные письменные памятники сообщают о походах его в Армению, Малую Азию, Сирию и Финикию. Этот государь завоевал и сделал своей резиденцией Калах. Обстоятельству этому следует приписать сохранение многих исторических документов. Из оставшихся после него и преемников его документов видно, что Ниневия также была резиденцией. Но документы, найденные в этом городе, начинаются лишь со времен Сенахериба. После Ассура царствовал сын его Салманассар IV. Описание многочисленных походов (905 - 870) сохранились в надписях в Нимруде, Калах-Шергате и в местности, близ устьев Тигра. Более известна надпись на черном нимрудском обелиске, найденном среди развалин построенного Салманассаром центрального дворца. Краткий очерк 31-летнего царствования этого царя изображен на барельефе, в виде приносимой ему дани. На нем же изображены слоны, верблюды, обезьяны, носороги и проч. Салманассар предпринимал походы в восточные страны: Армению, Вавилонию, Малую Азию. Походы в Сирию привели его к столкновению с Бенгададом и Газаилом Дамасскими и с Ахавом и Яудом Израильскими. Последний прислал ему дань вскоре по восшествии его на престол. По смерти Салманассара загорелась междоусобная война между сыновьями его Ассур-данин-Габалом (Сарданапалом IV) и Самас-Бином. Последний одержал верх и царствовал в течение 13 лет (870 - 857). Сын Самас-Бина, Бинирар IV (857 - 828), отправился в Мидию и в нынешний Авганистан, покорив, предварительно Дамаск. Жену его Саммурамат ошибочно смешивают с геродотовой Семирамидой. Салманассар IV (828 - 818) предпринимал походы в Армению и Сирию. Приемник его Ассур-эдиль-эль II (818 - 800) боролся в течение нескольких лет против возмущений в самой Ассирии. Наследник его Ассур-Нирар был малодеятельным государем и известен у Ктезия в его списке асс. властителей под именем развращенного Мнас-Колерия. Мидийцы и вавилоняне соединились и овладели Ниневией (788). Вавилонянин Белезис, а затем халдеец Фуль владычествовали над А. Последний отправился походом в Сирию и Палестину, принудил царя израильского, Менахема, платить ему дань и повел многих израильтян в Месопотамию. Ассирийское могущество было восстановлено Теглат-Фалассаром, овладевшим престолом в 745 г. Это был деспот, отличавшийся большой энергией и увековечивший себя постройками. После напрасных усилий подчинить себе в течение 40 лет независимую Вавилонию, Тегдат-Фалассар направился на З. и вмешался в распрю между Пекахом Израильским и Ахазом Иудейским. Он победил Цекаха, союзника сирийца Резина, который был им убит, и завладел его самарийским престолом; он победил также иудейского противника Ахаза Азрию (сына Табаила), которого признали царем соединившиеся израильтяне и сирийцы. Теглат-Фалассар повел жителей Нафталии и Гилеада в А. После 18-летнего царствования Теглат-Фалассар уступил престол преемнику своему Салманассару V (727 - 722), который воевал с Ocиею Израильским и осаждал Самарию. Салманасар умер во время этой осады. После междуцарствия, продолжавшегося несколько месяцев, на престол вступил один из потомков старого царского дома Саргон (721), основатель последней ассирийской династии. Саргон увековечил свое имя постройками в Хорсабаде, которые по его приказанию украсились многочисленными надписями. Славное царствование его сделалось известным только благодаря этим надписям. Кроме этих источников, самое имя его упоминается только у пророка Исаии (XX, 1). За первым его походом против Элама, последовало покорение Самарии. В продолжение десяти лет воевал он с Мидией, Арменией, Малою Азией, Иберией, Финикией; в 712 г. он овладел Асдодом и в течение двух лет боролся с Меродах-Баладоном Вавилонским. После долгого сопротивления Вавилона, он овладел городом, оттеснил Меродах-Баладона к Ю. и одержал над ним окончательную победу, взяв его последнюю крепость Бет-Иакин. Вавилон находился под властью ассириян в течение четырех лет, после 80-летней независимости. Позже он предпринял поход против Кипра и в память этого похода велел воздвигнуть монумент. После похода в Мидию он умер, вероятно, насильственной смертью, в 704 г. Ему наследовал знаменитый сын его Сенахериб (с 704 до 680 г.). Изгнав из Вавилона, вновь овладевшего им Меродах-Баладона и посадив на престол Белиба, который был царем только по имени, он пошел войною в Сирию и Палестину. Сенахериб оставил документ, в котором описывается поход его в Иудею против Езекии и осада Иерусалима. Документ этот не совпадает с библейским описанием тех же событии, в некоторых частностях. По библейским данным Езекия отказался платить дань, а Сенахориб, вследствие отказа, вторгся в Палестину с большими военными силами, взял предложенную ему на этот раз дань золотом, но решился разгромить Иудею, так как намеревался предпринять поход в Египет. Иерусалим подвергся осаде, но ангел Господень в одну ночь истребил 185000 человек, после чего Сенахериб отступил к Ниневии. По свидетельству же самого Сенахериба, ассириец наказал непокорного Езекию тем, что увел 200150 человек жителей и бесчисленное множество стад, сжег все его города и запер его самого в Иерусалиме, как в клетке. Однако Сенахериб снял вскоре осаду и Езекия прислал ему в Ниневию, в знак покорности, громадное количество золота и драгоценностей. После похода на Иудею Сенахериб покорил снова продолжавший сопротивляться Вавилон, находившийся во власти царя эламского. После 24-летнего царствования, Сенахериб был убит сыновьями своими Адрамелехом и Сарезаром. Престол занял четвертый сын его Ассаргадон. Сенахериб много сделал для могущества и славы А. Важнейшим из его деяний остается восстановление разрушенного ниневийского дворца, о чем упоминается во многих, оставленных этим властителем памятниках. Позже он окружил свою столицу стенами, часть которых сохранилась до сих пор. Ассаргадон (630 - 667) снова овладел Вавилоном, избрал его своею резиденцией и предпринял там величественные постройки. Он передал своему преемнику господство над Халдеей, подчинил своей власти Египет, смирил эфиопа Таргака и изгнал Манассию из Иудеи в Вавилон. О деяниях его повествует, сохранившаяся до нашего времени, надпись в Нар-эль-кельбе, в Сирии, недалеко от Бейрута. Ассаргадон в старости отрекся от престола в 667 г., предоставив старшему сыну своему Ассурбанигабалу (Сарданапалу VI) Ассирию и младшему Самулмасадукину (Саосдукину) - Вавилон. Этот меньшой сын его соединился с врагами А., его брат пошел войной на него и Саосдукин сжег себя в 647 г. в вавилонском дворце своем, после чего Сарданапал еще 22 года и в последний раз присоединил к своим владениям Ниневию и Вавилон. Его же птоломеева таблица ассир. царей называет развращенным Хинальдалом. Сарданапал VI (как назыв. этого властителя Берозии) из всех ассирийских государей оставил большее количество документов, которыми воспользовалась современная наука. Он основал в Ниневии богатый архив, из которого уцелели отрывки. Это по большей части копии древних текстов. Сарданапал покорил Египет, разорил Фивы (665), заключил с лидийским царем Гигом союз и проник далеко во внутренность Аравии. Сарданапал положил конец непрерывным распрям из-за эламского престола в 648 тем, что овладел Сузой. Он предпринимал также поход и в Армению. Мидийца Фраорта он победил лично (635), предводительствуя войсками при Ниневии. О сыне его Ассуридилила ничего неизвестно. Последним из династии Саргонидов был, по-видимому, Ассурцикирискун, о котором сохранилась полустертая надпись на глиняном сосуде. Его то называют писатели Саракусом. По-видимому, его следует отличать от легендарного мидоперсидского Сарданапала. Весьма возможно, что и он, подобно Саос-дукину, погиб в пламени собственного дворца, в то время когда Набопалассар вавилонский и Циаксар мидийский напали на Ниневию и разрушили ее, положив навсегда конец Ассирийскому царству (606). Ниневия долгое время оставалась грудою развалин; во времена Ксенофонта самое имя этого города было забыто. Насколько известно, парфяне построили впоследствии город на том же месте, а по свидетельству монет эпохи рим. императоров, римляне основали здесь колонию. Атабеки, по-видимому, построили здесь укрепления; позже насупротив города, на правом берегу Тигра, возник и поныне существующий Моссул. Ниневия оставалась в разрушенном виде до той поры, когда предприняты были ее раскопки в XIX веке. Первые увенчавшиеся успехом раскопки в Моссуле сделаны Джемсом Ричем, в 1820. Воспользовавшись его открытиями, французский консул в Моссуле Ботта в 1842 г. успешно продолжал исследования, преимущественно в Хорсабаде и лежащем к С. от Ниневии Дур-Саркине. С 1851 Плес (Place) также занимался раскопками в Хорсабаде и других соседних пунктах. Сверх того англичанин Лейярд оказал большие услуги археологии успешными раскопками, предпринятыми им с 1845-49 в Нимруде (древнем Калахе) и Коюнджике - собственной Ниневии. После отъезда его, это дело взяли на себя: английский вицеконсул Рассам и Лофтус, производившие раскопки в Коюнджике. Открытые ими древности, часть которых погибла во время переезда по Тигру, доставлены были в Британский музей. Французские и английские находки весьма удачно пополняют друг друга. Исследованы или только отрыты семь дворцов: 1) древнейший дворец КалахТергата, резиденция Теглат-Фалассара I; 2) северный нимрудский дворец, построенный Сарданапалом III; 3) центральный нимрудский, построенный Салманассаром; 4) фундаменты хорасабадского и саргонского дворцов; 5) первый коюнджикский дворец, построенный Сенахерибом; 6) юго-западный нимрудский дворец, построенный Ассаргадоном и второй коюнджикский дворец Сарданапала V. Ассирийские древности, находящиеся в Луврском и Британском музеях, дают понятие о всей совокупности культурной жизни древней А. Средоточием всех изображений является царь, его свита, царедворцы, жрецы и солдаты. Он изображается в тиаре, длинной, богато украшенной галунами тунике, двойной затканной или вышитой мантии, расходящейся с левой и правой стороны, обнаруживая нижнюю тунику; в правой руке держит скипетр, в левой украшенный меч, всегда в горизонтальном положении. Почти на всех изображениях присутствуют толстые, безбородые евнухи, пользовавшиеся большим почетом и нередко занимавшие должности жрецов. Обыкновенно они держат над головою властителя зонтик или опахало из перьев. Особенно тщательною отделкою отличаются волосы на голове и бороде. Все лица ассир. государей имеют одно и тоже выражение деспотической суровости, без всякого различия по отношению к изображаемому действию: сражению, жертвоприношению или охоте. Ассирийская государственная жизнь теснейшим образом связана с мифологией и культурой страны. Царь получал свое имя от богов; как он, так и его слуги приносили жертвы богам; он обращается к содействию богов, приступая к какому бы то ни было действию, совершаемому их именем или под их покровительством. Религия весьма сходна с тою, которая исповедывалась в Вавилоне. В ассирийских надписях замечаются имена 7, а поздние 12 главных божеств, во главе которых стоял еще сверх того бог Ассур. Имена этих 13 богов следующие: Ассур, Ану, бог земли, Бэль-эль - демиург и отец богов, бог моря, Бин, Ян, Ану - бог дождей, Небо - начальник небесных войск, позднее называвшийся Меркурием, Нинип Самдон-Геркулес, Нергал - бог войны, Самас - солнце, Сип - луна, Таоат - мать богов, Истар - богиня войны и любви. Истар впоследствии расчленяется на несколько богинь. Планеты считались также божествами, равно как и многие силы природы. Колоссальные быки и крылатые львы изображали собою божества низшего порядка. В национальном боге Ассуре нельзя не узнать Зороастрова Ормузда. Совершенно неизвестен был в Вавилоне бог добра. Ему не посвящен ни один из 12 месяцев и предоставлен лишь 13, вставной месяц. Культ был обставлен с большею пышностью, вообще отличавшею ассирийский быт. Жрецы носили роскошные одежды. В тщательно убранные волосы вплеталось богато изукрашенная лента. В правой руке они держали обыкновенно растение с тремя ветвями и тремя цветками. Растение принадлежало, по-видимому, к виду лотоса. К числу обычных проявлений ритуала принадлежат поклонение символическому чудесному дереву. Несравненно чаще, чем изображения религиозных обрядов, встречаются на ассирийских памятниках изображения сражений. Царь всегда принимал участие в войне. Войска имели разнообразные одежды. Некоторые воины носили чешуйчатые панцири. Собственно боевой порядок был неизвестен. Главная военная сила заключалась в прекрасной коннице и в боевых колесницах. Штурмы, нередко изображаемые на памятниках, велись при помощи лестниц, таранов и т.п. Переправы совершались на ладьях и связанных кожаных мехах. Судьба побежденных была печальна. Они подвергались сажанью на кол, сдиранью кожи, вырыванью языка и т.д. Других массами отправляли в ссылку. На памятниках встречаются изображения подобных сцен. Царь с большим торжеством вступал в покоренные места. Из охот обыкновенно изображались: львиная и на буйволов, иногда также на оленей, зайцев и куропаток. В видах засвидетельствования могущества царя даже и во время охоты, его нередко изображали ведущим львов за уши или за хвост; из оружия против зверей употребляли, смотря по их величине, копья или стрелы. Все изображения посвящены исключительно прославлению царской власти и только мимоходом бросают свет на частную жизнь. Одежда, утварь, мебель, украшения - все указывает на большую роскошь. Вышиванье, по-видимому, доведено было до высокой степени совершенства. Серьги, браслеты и т.п. украшения указывают на весьма выработанную технику. Из изображений попадаются сцены попоек, рыбной ловли, переправ на кожаных мехах, кормления лошадей, бойни овец, езды женщин на мулах. О совершенстве ткацкого искусства, о котором говорит пр. Езекиил XXVII, 22, 24) свидетельствуют замечательные изображения Сарданапала и в нимрудском северозападном дворце. Процветало также гончарное дело, произведения которого отличались разнообразием и изяществом. В области чисто умственной деятельности можно отметить весьма немного. Из массы надписей на полах, стенах и скульптурных произведениях нет возможности прийти к общему выводу, относительно степени общей образованности. Клинообразные письмена, принадлежа к числу трудных, препятствовали распространению грамотности и их 300 знаков, еще во времена ассирийских царей, вызвали необходимость в официальных грамматических трудах. Рядом с этим, частью идеографическим, частью силлабическим письмом существовало и скорописное. В высшей степени поучительны исторические тексты и отрывки легенд; бесчисленное множество надписей неофициального содержания дают богатый материал для заключений относительно народной жизни. Большая часть этих документов торгового и юридического содержания и заключают ценные указания на воззрения ассирийцев по вопросам о праве личном, порядки перехода права собственности и о судебных доказательствах. Прочие надписи астрологического и тератологического содержания. Встречаются также надписи медицинского содержания, что же касается нравственно-философского - то материалы крайне скудны. Архивы Сарданапала VI заключают правила обращения государей с народом; сверх того сохранилось множество жалоб, в которых просители жалуются на грубое обращение со стороны должностных лиц. В области философских воззрений можно указать на идею о несуществовании загробной жизни. По понятиям ассирийцев могила местопребывание и тела и души. Воспоминание об А. утратилось весьма быстро, но идеи, лежавшие в основании ассир. государственного устройства, перешли в Персию, а оттуда распространились по всему Востоку и перешли в Грецию и Византию. А. вместе с Египтом дает древнейший образец организованного монархического государства и администрации. Из 40 придворных должностей из туранских времен до нашего времени удержалось название драгомана, переводчика (от ассир. tur Guman образов. drogman). Ассирийцы, также как позднее афиняне и римляне называли года по имени известных должностных лиц. Сохранился длинный список этих эпонимов, а упоминаемое в нем солнечное затмение, которое оказалось затмением, происходившим 13 июня, 809 до Р. Х., придает этой хронологии большую достоверность. Ассирийцам и вавилонянам обязаны мы древнейшей системой меры и веса, которая в своих основных чертах послужила основанием греческой.

|

| |

| |

| Светлояр | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 23:29 | Сообщение # 3 |

Сумеречная Тварь

Группа: Лесная Администрация

Сообщений: 2729

Статус: Offline

| Не раз отмечалось, что ассирийцы отнеслись к своим южным соседям, вавилонянам, примерно так, как впоследствии римляне к грекам, и что Ниневия, столица Ассирии, была для Вавилона тем, чем Риму суждено было стать для Афин. В самом деле, ассирийцы заимствовали религию, культуру и искусство Вавилонии, значительно огрубив их, но и наделив новым пафосом могущества. Они установили в беспокойном Двуречье свой державный порядок, создали единое мощное государство и, использовав Двуречье как плацдарм, распространили огнем и мечом свое господство на огромные территории от Синайского полуострова до Армении, от Малой Азии до Египта, и даже сам Египет был на короткое время завоеван ими. В развалинах дворца ассирийского царя Ашшурбанипала обнаружена библиотека, вероятно самая значительная во всем тогдашнем мире, насчитывавшая несколько десятков тысяч клинописных текстов, в том числе все важнейшие произведения вавилонской литературы. Эта царская библиотека дала востоковедам ценнейший ключ к познанию культуры Двуречья. Действительно, огромна заслуга ассирийского владыки, собиравшего древние таблички и составившего из них библиотеку, предназначенную «для его личного пользования». Этот царь сообщал о себе такие сведения:

Я, Апгшурбанипал, постиг... вое искусство писцов, усвоил знание всех мастеров, сколько их есть, научился стрелять из лука, ездить на лошади и колеснице, держать вожжи... Я постиг скрытые тайны искусства письма, я читал в небесных и земных постройках и размышлял [над ними]. Я присутствовал на собраниях царских переписчиков. Я наблюдал за предзнаменованиями, я толковал явления небес с учеными жрецами, я решал сложные задачи с умножением и делением, которые не сразу понятны... В то же время я изучал и то, что полагается господину; и пошел по своему царскому пути. И, однако, живая нить между древней шумеро-аккадской культурой и ее наследницей — ассирийской культурой была все же надорвана. Ибо тот же царь Ашшурбанипал, усердный собиратель и, очевидно, просвещенный библиофил, оставил такую запись: «Для меня было большой радостью повторять красивые, но непонятные надписи шумеров и неразборчивые аккадские тексты». Этому не следует удивляться. Ведь многим письменным памятникам, о которых идет речь, было тогда уже две-три тысячи лет!.. Ассирийское искусство от начала I тысячелетия до н. э. и до крушения ассирийской державы в конце VII в. до н. э. было целиком исполнено пафосом силы, прославляло мощь, победы и завоевания ассирийских властителей. Жестокое, но могучее по своему пафосу искусство; горячее дыхание его и впрямь как будто исполнено львиной ярости и бешеной силы дикого быка... Величественны и фантастичны некогда возвышавшиеся у входа в знаменитый Хорсабадский дворец царя Саргона II, близ Ниневии, грандиозные крылатые быки в тиарах, с высокомерными человеческими ликами, сверкающими глазами, с огромными, прямоугольными, сплошь закрученными мелким завитком бородами; каждый бык — с пятью тяжелыми, все под собой попирающими копытами (алебастр. Вторая половина VIII в. до н. э. Париж, Лувр). Да, именно пятью! Это добрые гении, стражи царских чертогов, охранявшие их от врагов, видимых и невидимых, наделенные лишней ногой, чтобы каждый входящий видел их сбоку — в движении, устрашающем своей тяжестью, а спереди — в не менее грозном покое... Не культовые, а светские сюжеты преобладают в рельефах и росписях ассирийских дворцов. Не культовая, а грандиозная дворцовая и крепостная архитектура с мерно чередующимися башнеобразными выступами характерна для военной ассирийской державы, которой царь служил увенчанием. Царь! Он не небожитель, не воплощенный бог, как в Египте, но всемогущий земной повелитель, меч которого — высший закон. Самые знаменитые рельефы из ассирийских царских дворцов находятся теперь в лондонском Британском музее и в парижском Лувре. Ленинградский Эрмитаж также обладает характерными образцами этой монументальной скульптуры. Да, это сплошь прославление царя, его власти, его деяний. Всюду лицо царя величаво, деспотически сурово, без индивидуальных черт. Он одинаково грозен и безличен и в охоте, и в бою, и когда шествует в сопровождении толстых, безбородых евнухов, держащих над его головой роскошные опахала, и когда пирует с царицей, празднуя победу над врагом, чья голова подвешена рядом. А какие мускулы на руках и ногах царя, вельмож его и воинов! Огромные, железные, пудовые... Баснословная роскошь царских облачений, утвари, бесчисленных украшений. И беспримерное в искусстве изображение царской жестокости: сажание на кол, вырывание у пленников языка и сдирание кожи в присутствии царя, жутко переданные — без тени жалости. И наконец, в царских охотах и битвах замечательные изображения животных. Это и есть вершина ассирийского искусства. Пружинисто сгибающиеся под тяжестью всадников, мчащиеся по пустыне верблюды... Гордая львиная ярость и бешеный конский бег... Искусство еще никогда не достигало такой силы в изображении подобных сцен, где главными героями являются лев, верблюд или конь. И конечно, такой динамизм, такая мощь звериного порыва даже не мерещились изысканному художнику, написавшему едва ли не самую бурную в искусстве Египта охоту на львов на ларце в могиле Тутанхамона. «Умирающая львица» из дворца Ашшурбанипала (VII в. до н. э. Лондон, Британский музей) — шедевр мирового значения. Эта львица, пронзенная стрелами, пытающаяся подняться в последнем отчаянном усилии, исполнена трагического величия. Пасть ее, раскрывшаяся в предсмертном рыке, расставленные треугольником передние лапы и резкая диагональ поверженного тела — создание великого ваятеля. И сохранись от всей Ассирии с ее кровавыми победами, жаждой мирового владычества, культом грубой силы, неслыханными жестокостями и умопомрачительной роскошью только этот рельеф, мы бы знали, что у ассирийского народа было великое искусство и, значит, великая душа. Ибо величие народной души пробивается наружу сквозь гнет самой безжалостной, самой бесчеловечной тирании. Ассирийское владычество в Передней Азии не было долговечным. В 612 г. до н. э. гордая Ниневия была взята приступом войсками вавилонского царя и мидянами, которые в свою очередь превратили побежденную ими твердыню в груду развалин и подвергли всю страну полному разорению.

|

| |

| |

|

|  |